目录导读

- 粤语与德语的语言鸿沟

- 易翻译的技术原理分析

- 粤语翻译成德语的实际挑战

- 机器翻译与人工翻译对比

- 提升翻译质量的实用技巧

- 常见问题解答

- 未来翻译技术展望

粤语与德语的语言鸿沟

粤语与德语分别属于截然不同的语系,前者属汉藏语系汉语族,后者属印欧语系日耳曼语族,二者在语音、语法和表达习惯上存在巨大差异,粤语有九个声调,而德语是语调语言;粤语句子结构常省略主语,德语则以严谨的句法结构著称,这种语言距离使得粤语到德语的翻译成为一项极具挑战性的任务。

从语言使用范围来看,粤语主要在中国广东、广西、香港、澳门及海外华人社区使用,拥有约7000万母语者;而德语是德国、奥地利、瑞士等国的官方语言,母语人数超过1亿,两种语言的地理、文化距离进一步增加了翻译的复杂性。

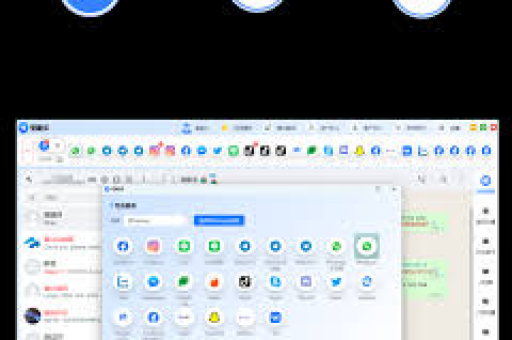

易翻译的技术原理分析

易翻译作为现代机器翻译工具的代表,其核心技术基于神经机器翻译(NMT)系统,该系统通过深度学习方法,训练海量双语平行语料库,使机器能够学习从源语言到目标语言的映射关系,对于粤语到德语这样的翻译路径,系统通常采用两种策略:直接翻译或 pivot 翻译(通过普通话或英语作为中介)。

具体而言,当用户输入粤语内容时,系统首先会将粤语转换为文本(如使用Jyutping拼音系统或汉字),然后通过预训练的神经网络模型生成德语输出,由于粤语-德语双语资源相对稀缺,大多数系统实际上采用 pivot 方式:先将粤语翻译为普通话或英语,再转换为德语。

目前市场上的主流翻译工具,如Google翻译、DeepL等,对粤语的支持程度有限,虽然它们能够处理部分粤语表达,但在准确性上远不如普通话翻译,而易翻译等专注于中文方言翻译的工具,正在努力填补这一空白。

粤语翻译成德语的实际挑战

语音与文字不匹配问题:粤语包含大量口语化表达和特有词汇,这些在标准汉语中并无直接对应。"佢哋"(他们)、"乜"(什么)等粤语特有词汇,需要先转化为普通话等效表达,再翻译成德语,这一过程容易导致信息失真。

文化特定概念传递困难:粤语中包含大量源自岭南文化的独特表达,如"饮茶"(不仅仅指喝茶,还包含整套点心餐饮文化)、"打边炉"(火锅)等,这些文化负载词在德语中很难找到完全对应的表达,需要添加解释性翻译,增加了翻译复杂度。

语法结构差异:粤语语法与普通话存在差异,如粤语中常见的"我走先"(我先走)这样的语序,与德语严格的主谓宾结构大相径庭,机器翻译系统需要准确识别这些结构差异并进行合理转换,否则会产生生硬、不自然的德语表达。

音译与专有名词处理:粤语人名、地名发音与普通话不同,如"深圳"在粤语中读作"Sam1 zan3",直接音译成德语时,若系统错误采用普通话发音,会导致结果不准确,这一挑战在商务、法律等专业领域尤为突出。

机器翻译与人工翻译对比

在粤语到德语的翻译任务中,机器翻译与人工翻译各有优劣,机器翻译(如易翻译)的优势在于速度快、成本低,能够处理大量简单日常对话和基础文本,对于"今日天气点啊?"(今天天气怎么样?)这样的简单句子,机器翻译能够生成相对准确的德语表达:"Wie ist das Wetter heute?"

对于复杂文本,如法律文件、文学作品或专业资料,人工翻译仍具有不可替代的优势,专业译员能够准确把握粤语中的细微含义、文化隐喻和情感色彩,并找到最贴切的德语表达,粤语俗语"鬼揞眼"(字面意思:鬼遮住了眼睛,比喻一时糊涂做出错误决定),机器翻译可能直译为"Ein Geist bedeckt die Augen",而人工翻译则会意译为"einen Moment der Unbesonnenheit",更符合德语表达习惯。

在准确性方面,专业人工翻译的准确率可达95%以上,而目前机器翻译对粤语到德语的准确率约在60-75%之间,具体取决于文本复杂度和领域专业性。

提升翻译质量的实用技巧

预处理粤语文本:在翻译前,将粤语口语表达转换为更规范的形式,将"唔该睇睇"先整理为"请看看",再进行翻译,可显著提高结果质量,对于粤语特有词汇,可先添加简短解释,如"啱channel"(合适)可先备注为"合适",再翻译为德语"passend"。

分段翻译策略:将长文本分割为较短的句子或意群,分段翻译后再整合,将"我琴日去咗街市买咗啲菜同鱼返屋企煮饭"(我昨天去了市场买了些菜和鱼回家做饭)拆分为"我昨天去了市场"、"买了些菜和鱼"和"回家做饭"三部分分别翻译,再组合为"Ich ging gestern zum Markt, kaufte etwas Gemüse und Fisch und ging nach Hause, um zu kochen."

后期编辑与校对:机器翻译后必须进行人工校对,特别关注动词变位、名词格和语序,机器可能将粤语"佢高过我"(他比我高)直译为"Er hoch über ich",而正确德语应为"Er ist größer als ich",对于专业文本,建议寻找懂粤语的德语母语者进行校对。

利用翻译记忆工具:对于重复性内容,如商务信函或产品说明,可建立术语库和翻译记忆库,确保关键术语的一致性,将"有限公司"统一翻译为"GmbH",而非有时用"AG"有时用"Limited"。

常见问题解答

问:易翻译能准确翻译粤语歌曲歌词吗? 答:粤语歌词翻译极具挑战性,因其包含大量修辞、押韵和文化隐喻,易翻译等工具能够提供字面意思的大致翻译,但很难保留原诗的韵律和美感,Beyond乐队《海阔天空》中的"原谅我这一生不羁放纵爱自由",机器可能直译为"Vergib mir dieses ungezügelte, zügellose Leben, das die Freiheit liebt",而人工翻译会考虑歌词意境和押韵,译为"Vergib mir mein unbändiges Streben nach Freiheit in diesem Leben",对于歌词翻译,建议以机器翻译为基础,再由专业译者进行艺术性重铸。

问:粤语到德语翻译中最常见的错误类型是什么? 答:最常见的错误包括:声调误解导致的词义混淆(如"si"根据声调可表示"诗"、"试"、"时"或"屎")、量词误用(粤语有丰富的量词系统,如"一部车"、"一隻狗")、语序错误(粤语常将状语后置,如"食多啲"字面是"吃多点")以及文化特定概念直译(如"饮胜"直译为"trink und gewinne"而非正确的"Prost"),这些错误主要源于系统对粤语深层结构的理解不足。

问:是否有专门针对粤语-德语翻译的优化工具? 答:目前尚无专门为粤语-德语翻译设计的主流工具,一些研究机构和科技公司正在开发方言翻译专用模型,现阶段最佳实践是结合多种工具:使用粤语-普通话转换工具预处理,然后通过优质德语翻译系统(如DeepL)处理,最后进行人工校对,对于特定领域,如医疗或法律,可训练定制化翻译模型提升专业性。

问:粤语不同变体(如港式粤语与广式粤语)会影响翻译结果吗? 答:会的,香港粤语包含更多英语借词和独特表达,如"的士"(Taxi)、"巴士"(Bus),而广式粤语可能更接近普通话词汇,这些差异会影响翻译结果,港式粤语"我搭lift上去"中的"lift"(电梯),如系统误判为动词"举起",会导致完全错误的翻译,优化方法是根据目标受众调整输入文本,或使用地区特定的语言模型。

未来翻译技术展望

随着人工智能技术的进步,粤语到德语的翻译质量有望显著提升,多模态翻译系统将结合语音、文本和上下文信息,更准确地识别粤语含义,通过说话人的手势、表情等视觉信息辅助理解语气和意图。

零样本和少样本学习技术将减少对大规模双语数据的依赖,使系统能够从少量例子中学习翻译模式,这对于粤语-德语这类资源稀缺的语言对尤为有益。

语境感知翻译将成为下一个突破点,系统能够考虑整个段落、对话历史甚至背景知识来生成更准确的翻译,当翻译粤语"凉茶"时,系统能根据上下文判断是指"草药茶"(Kräutertee)还是字面的"冷茶"(kalten Tee)。

个性化翻译模型则允许系统适应用者的语言风格和专业领域,为医疗、法律、商务等不同场景提供定制化翻译,用户可训练自己的"翻译数字助手",学习其常用术语和表达习惯。

随着这些技术的发展,易翻译等工具将越来越胜任粤语到德语这样的复杂翻译任务,为跨文化交流搭建更顺畅的桥梁,在可预见的未来,人工翻译的创造性和文化洞察力仍是机器难以完全替代的,最佳实践将是人机协作的翻译模式。