目录导读

- 引言:手工编织的传承挑战

- 易翻译工具的功能与适用性

- 手工编织说明的语言特点分析

- 翻译难点与解决方案

- 实际应用案例分享

- 问答环节:常见问题解答

- 技术与传统的融合前景

手工编织的传承挑战

手工编织作为一种古老的家庭技艺,承载着长辈的智慧与情感,随着时代变迁,年轻一代因语言障碍或文化差异,往往难以理解长辈留下的编织花样说明,这些说明可能以方言、口语化表达或非标准术语书写,导致传承断层,一位祖母用中文记录的“麻花针法”可能被孙辈误读为字面意思,而实际指的是一种扭结编织技巧,在这种背景下,易翻译等数字工具能否帮助跨越语言鸿沟,成为亟待探讨的话题。

易翻译工具的功能与适用性

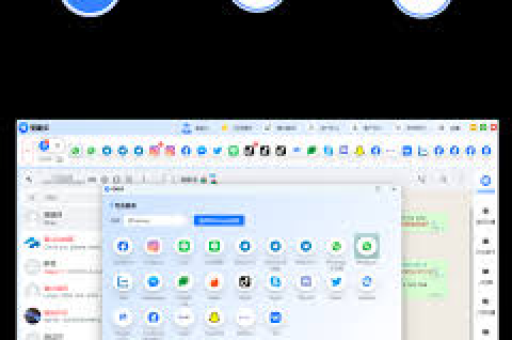

易翻译工具(如谷歌翻译、百度翻译等)基于人工智能和机器学习技术,支持多语言互译,包括文本、语音甚至图像翻译,其核心优势在于快速处理日常用语和简单技术术语,对于手工编织说明这类内容,易翻译能处理以下场景:

- 术语翻译:将中文“平针”译为英文“plain stitch”,或日文“メリヤス編み”。

- 口语化转换:把方言“打毛线”标准化为“编织毛衣”。

- 图像辅助:通过OCR技术识别手写说明并翻译。

易翻译的适用性受限于专业术语的准确性和文化语境,中文“菠萝花”在编织中特指一种镂空花样,若直译为“pineapple pattern”可能造成混淆,工具需结合人工校对才能确保可靠性。

手工编织说明的语言特点分析

手工编织说明通常包含以下语言特征:

- 简略化表达:如“起10针,织2行”省略主语和动作细节。

- 地域性术语:北方可能称“元宝针”,而南方用“鱼骨针”。

- 符号化指令:用“*”代表重复步骤,或“()”注明注意事项。 这些特点使得直接翻译容易丢失信息,一句“挑针钩边”若仅译为“pick stitches and hook edges”,可能无法传达具体的钩针手法,翻译时需补充上下文,如添加“使用钩针从织物边缘挑针”。

翻译难点与解决方案

专业术语歧义

编织术语如“并针”在中文中可指“两针合并”,但易翻译可能误译为“merge needles”,解决方案是建立术语库,例如提前输入“并针—decrease stitch”作为自定义词条。

文化隐喻缺失

中文说明常用“同心结”象征家庭团结,直译可能失去情感内涵,建议在翻译后添加注释,如“a knot pattern symbolizing family unity”。

结构混乱

长辈手写说明可能步骤跳跃,如“先织身子,再袖口”,易翻译可处理语序,但需用户预先整理逻辑,将碎片化指令重组为“Step 1: Knit the body; Step 2: Add cuffs”。

实践策略:

- 结合多工具验证,如用百度翻译初译,再通过谷歌翻译反向校验。

- 借助编织社区(如Ravelry或小红书)比对术语。

- 录制长辈讲解视频,用语音翻译工具同步转译。

实际应用案例分享

李女士的祖母留下一份中文编织说明,要求制作“玉兰花杯垫”,她使用易翻译的图片识别功能,将手写稿转换为文本,初译后出现“jade orchid coaster”的直译错误,通过查询编织论坛,她确认“玉兰花”实为“magnolia lace pattern”,最终成功还原花样。

一位日本工匠希望将英文编织书译成中文,但术语“cable stitch”被易翻译误译为“电缆针”,他通过必应搜索图片比对,更正为“麻花针”,并保存至个人词典,提升后续翻译效率。

问答环节:常见问题解答

问:易翻译能100%准确翻译手工编织说明吗?

答:不能完全依赖,易翻译擅长通用语言,但编织术语需人工干预,建议结合专业词典(如《编织术语大全》)和社区知识,准确率可提升至80%以上。

问:如何处理长辈的方言说明?

答:先用语音翻译工具(如腾讯翻译君)录制长辈口述,转换为标准文本后再翻译,粤语“织冷衫”可先转为“编织毛衣”,再译为目标语言。

问:有哪些SEO技巧能让相关文章更易搜索?

答:关键词优化如“手工编织翻译指南”“易翻译编织术语”需嵌入标题和首段;内容结构清晰,添加目录和H2标签;外链至权威站点(如维基百科编织条目),提升谷歌和百度排名。

问:免费工具与付费工具有何区别?

答:免费工具(如百度翻译)基础功能足够,但付费工具(如SDL Trados)支持术语库定制和上下文分析,更适合复杂项目。

技术与传统的融合前景

易翻译等工具为手工编织的跨代传承提供了桥梁,但绝非万能钥匙,成功的关键在于“人机协作”——用技术处理基础翻译,靠人文智慧填补文化空白,随着AI对细分领域的深耕,定制化翻译模块或将涌现,让祖母的编织手册无缝传递至全球孙辈手中,这不仅守护了家庭记忆,更让古老技艺在数字时代焕发新生。